このページはかなり専門的な内容です。患者さん向けではありませんが一般公開しています。

日本のアトピー治療の問題点

ESSENCE

①日本ではかつてのアトピービジネスは下火であるが別の問題がある

②思春期~30歳前後までは紫外線療法の効果は絶大である。ただし古い機器では十分な効果が得られない可能性がある

金沢大学名誉教授竹原和彦氏が指摘しているように、ステロイドと保湿剤を混合しても治療効果が変わらないという「誤った認識」には根強いものがあります。これは日本のアトピー治療の大きな問題点だと思います。当院ではステロイドは原則として「単剤」で使用いただくこと、全身に症状がおよぶ場合は紫外線療法の併用を強くお勧めしています。通常は外用療法のみで十分ですが、日々の診療を通じて外用指導の難しさを実感します。

当院で使用している紫外線機器(ダブリン3シリーズ、エキシプレックス)は非常に優れており、私見ですが思春期~30歳くらいまでの方であれば生物学的製剤とほぼ同等に近い効果が得られる可能性があります(40歳以上の方でも十分に効果は得られます)。そういうと驚かれるかもしれませんが今までの紫外線機器とはあきらかな違いを感じます。機械が優秀になっても診療報酬(自己負担額)は同じですから患者さんからすれば絶対にお得です(美容皮膚科などで最新の機器を使用すれば費用は一気に跳ね上がるものです)。同等の効果なら費用負担が少ない治療法を選択すれば良いのです。安易に高額な治療法を行うのは日本の税金が海外に流れてしまうだけで医療経済的にも好ましくありません。高額な薬剤の大半は海外製です。学会やWEB講演ではステロイドの適正使用や最新の紫外線機器の有用性についてもっと注目されてほしいですが、そうした講演が少ないのは学術的に新規知見に乏しいことやスポンサーがつかないことが理由として挙げられます。話題になるのは高額な薬剤ばかりですが、誰もが受けられる治療法ではありません。こうした薬剤の使用経験を通じて医学が発展するのも事実ですが、見方によってはアトピービジネスが姿を変えたものだと思います。

ただし次のうち2~3つ以上あてはまる場合、紫外線療法はかなり効きづらい印象があります(40歳以上、魚鱗癬様の紅皮症を呈している、頭頚部の症状が強い、結節が多数みられる)。デュピクセントやJAK阻害薬(リンヴォック、サイバインコなど)の内服が推奨されます。

ステロイド外用薬を保湿剤で希釈すると治療効果が落ちる(前編)

ESSENCE

①ステロイド外用薬は基剤中に溶解した薬物が拡散し、濃度勾配に従って病変部に吸収される(フィックの法則)

②ステロイド外用薬は溶解した薬物と結晶化した薬物が平衡状態となっており、結晶化した薬物が飽和濃度を保っている

③純正のステロイド外用薬では結晶化成分が「薬物供給源」となって濃度勾配を保ち続けることで優れた薬効を示す

④ステロイド外用薬の臨床効果はステロイドの強さと病変部への累積透過量で決まる

アトピー性皮膚炎の治療の基本はステロイド外用薬の適正使用です。筆者は過去に「ステロイド外用薬をワセリン等で希釈しても数倍までなら効果は減弱しない」という内容の講演を何度も聞いたことがありました。インターネット情報だけでなく、皮膚科専門書にもそのような記述が散見されますが、全くの誤りです。このような認識は知らぬ間に「広義の脱ステロイド療法」を行うことになりかねません。サイエンスの真実は多数決や過去の常識で決まるものでないことはご存知の通りです。

予想される反論は次の通りです。「ステロイド外用薬は主薬の大部分が基剤中に結晶として存在しており、基剤に溶けているステロイドだけが皮膚透過性に影響する。したがって、ステロイド軟膏を数倍まで希釈しても飽和濃度が保たれるため、治療効果は減弱しない」というものです。少し考えてみればその間違いにすぐに気がつきます。高校~大学教養レベルの物理化学の知識で簡潔に説明します。

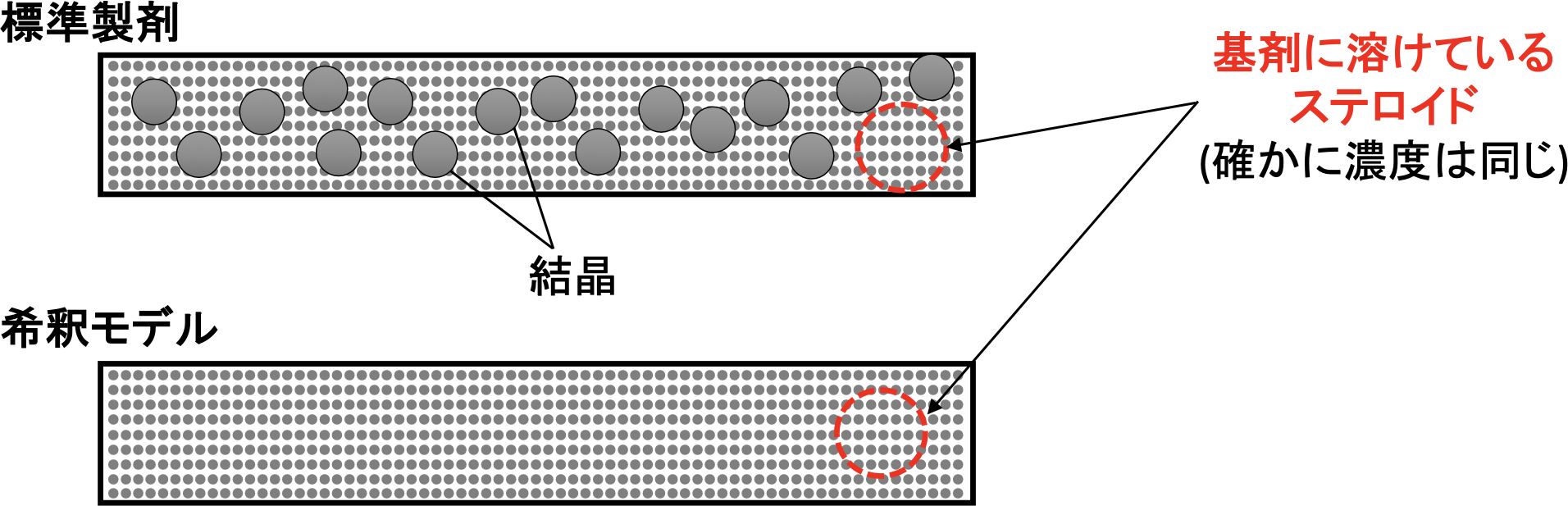

ステロイド外用薬(標準製剤)には結晶化したステロイドが大量に含まれており、溶解成分と結晶化成分が平衡状態を保っています。これをワセリンで希釈するとルシャトリエの原理より結晶化成分が基剤中に溶け出すため、結晶化したステロイドは減少します。例えばアンテベート軟膏は飽和濃度を保つのに必要な量の16倍の薬剤が存在していることが知られていますが、その多くは結晶化した状態で存在しています。アンテベート軟膏を16倍希釈すれば理論上、結晶化したステロイドは基剤中に存在しなくなります。これを希釈モデルと定義します(図1a)。※希釈モデルはあくまでも仮想のモデルであり考察の問題点を最後に述べます。

(図1a)標準製剤と希釈モデルの模式図

両者とも基剤に溶けている薬剤濃度は変わらない。

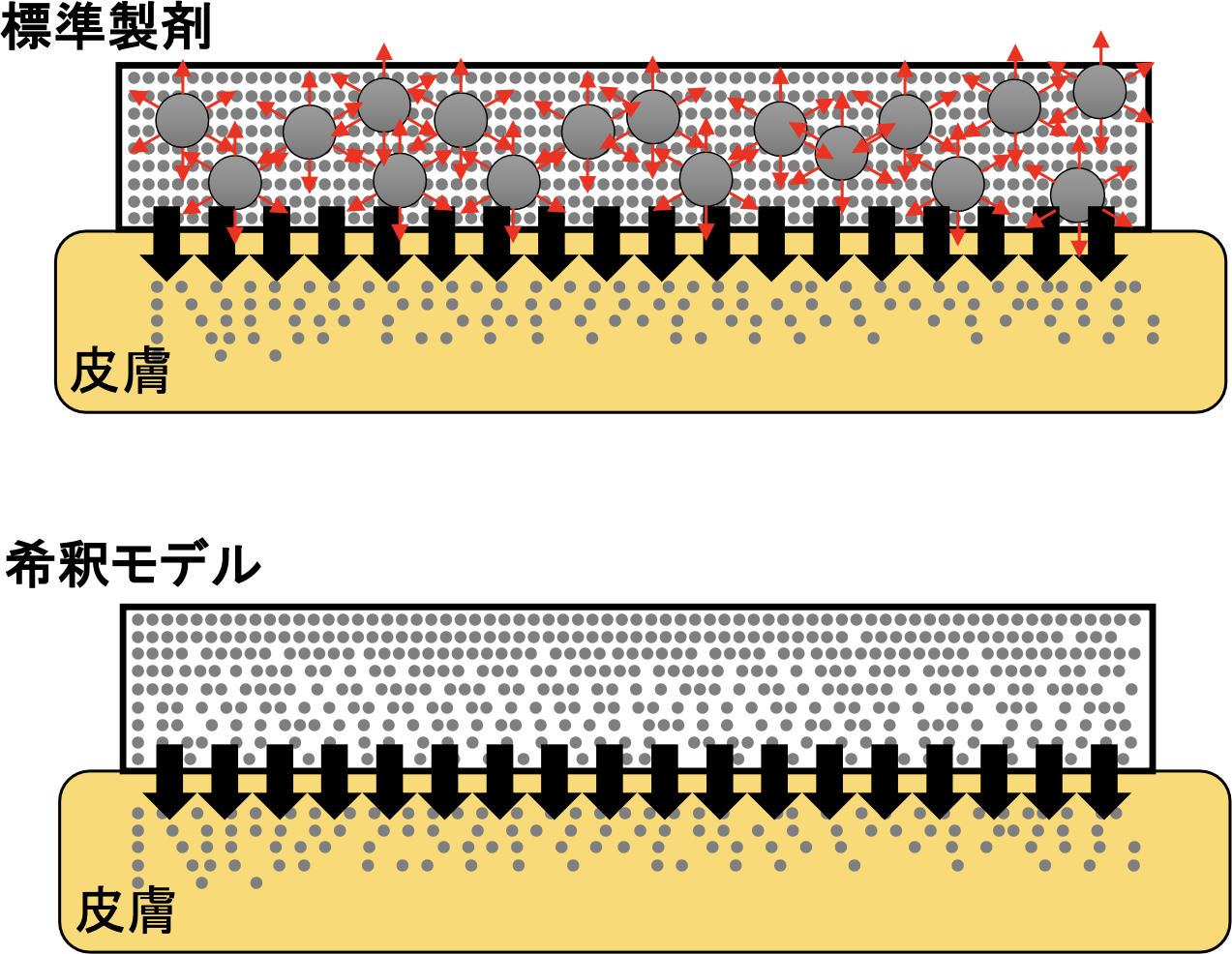

皮膚表面に塗布されたステロイドは濃度勾配に従って病変部に吸収されますが、濃度勾配が大きければ薬剤は速やかに吸収され、濃度勾配が小さいと吸収が悪くなります。したがって希釈モデルのアンテベート軟膏を病変部に塗布すれば、ただちに飽和濃度が保てなくなり、薬剤が枯渇し病変部に薬物が届かなくなります。一方で純正のアンテベート軟膏を塗布した場合、ステロイドが病変部に吸収されても、結晶化したステロイドが「薬物供給源」として存在し続けるため、基剤中の飽和濃度が保たれます(図1b)。濃度勾配が保たれるのでフィックの法則より、薬物が絶えず病変部に吸収され続けます。すなわち純正のステロイド外用薬では微細な無数の結晶が絶えず薬物を拡散・放出しているため、希釈した外用薬と違って薬効が低下しません。

図1b 皮膚に塗布した場合の模式図

標準製剤では微細な結晶化成分が薬物供給源となって薬効が持続するが、希釈モデルでは薬物が枯渇するため治療効果が続かない。

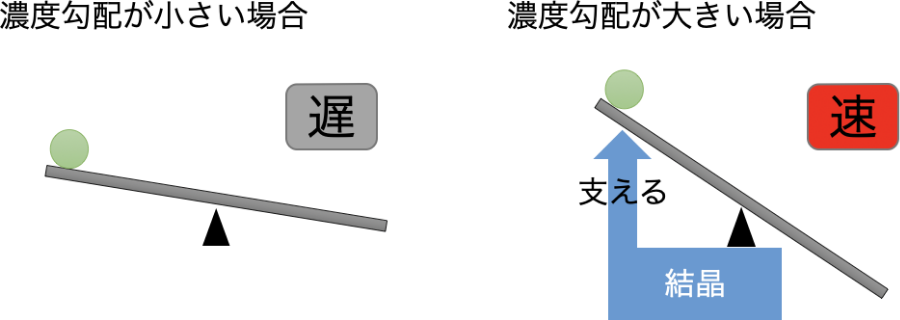

以上より、結晶化したステロイドは重要な役割を果たしており、無駄に存在しているわけではないことがわかります。それどころか結晶化したステロイドこそが濃度勾配を保ち、優れた薬効を発揮する要になっているのです(図2)。ステロイド外用薬の治療効果は、ステロイドの強さと病変部への累積透過量によって決定されます。それゆえ、ステロイド外用薬を希釈すれば累積透過量が減少するため、治療効果が低下するのは当然です。

最後に希釈モデルの考察の問題点を述べます。軟膏剤には結晶分散型や液滴分散型など種類があります。例えばプロトピック軟膏は油脂性基剤に溶解しにくいため、液滴分散法によって製剤化されています。つまりステロイド軟膏をワセリンで希釈しても必ずしも図1aのような形態を取るわけではないと考えられます。その他にも、調剤薬局ごとに混合方法は異なる(均一には混ざらない)、混合する2つの外用剤の基剤は同一ではない等の理由で、希釈モデルは現実には存在しえない「仮想のモデル」ということになるでしょうが、希釈すれば病変部への薬物透過量が減少することはあきらかです。また希釈することで基剤の質が保証できなくなることも付け加えておきます。

図2 結晶化したステロイドの役割

結晶化成分が濃度勾配を保つことで薬物が絶えず病変部に届けられる。ドラッグデリバリーシステムが成立する要になる。

ステロイド外用薬を保湿剤で希釈すると治療効果が落ちる(後編)

ESSENCE

⑤ステロイド外用薬を希釈した場合の血管収縮陽性率の推移図(図3)は「強陽性率」と「弱陽性率」の違いを捉えていない

⑥血管収縮「強陽性率」の経時的変化に着目すれば、ステロイド外用薬を希釈すると治療効果が落ちることがわかる(図4)

⑦各ステロイド外用剤は臨床試験の段階で「至適濃度」が決められており、「至適濃度」のままで使用すべきである

⑧ステロイド外用薬を保湿剤等で混合希釈するのは「広義の脱ステロイド療法」である

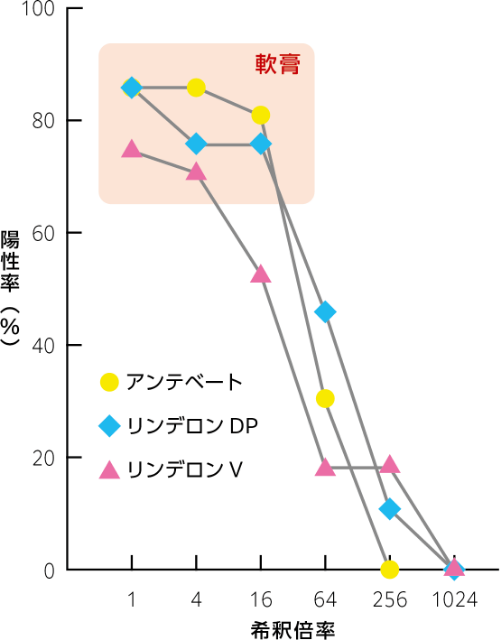

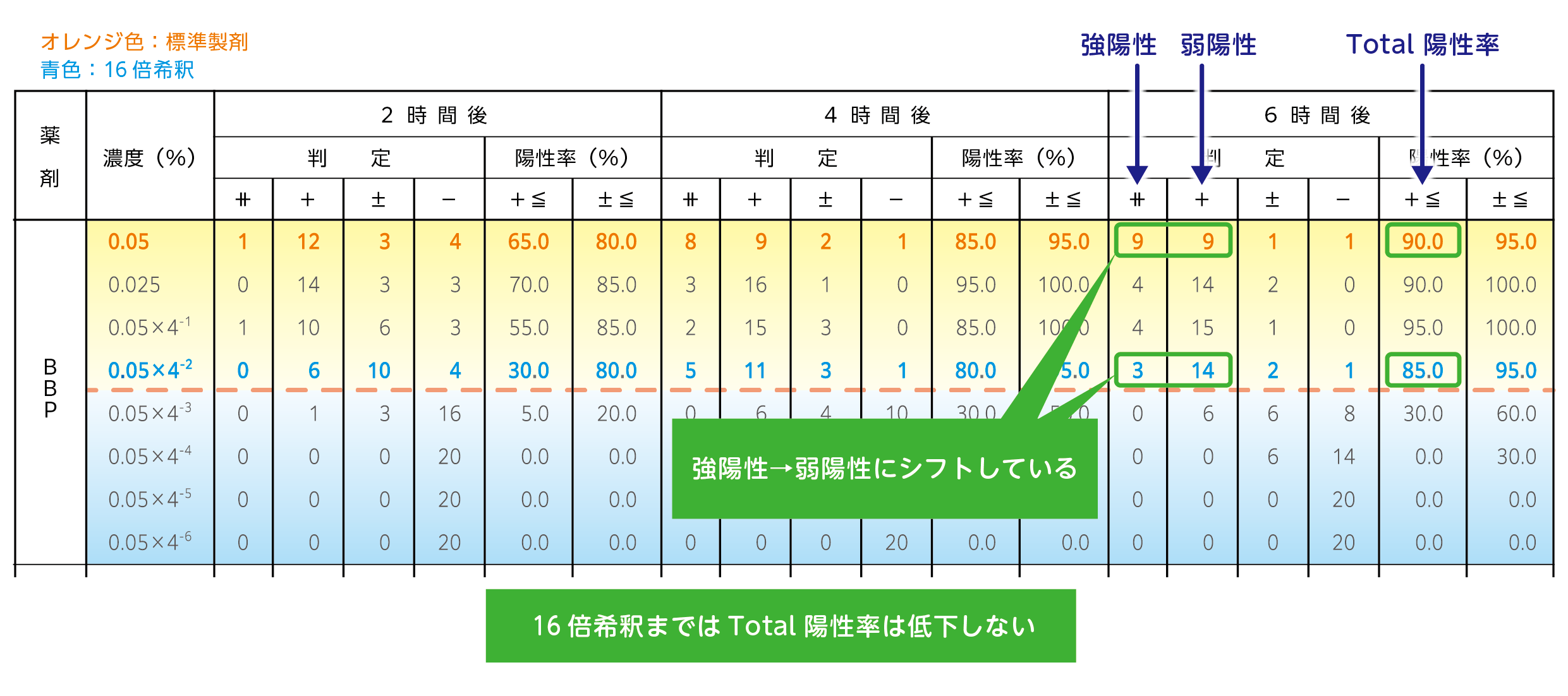

ステロイド外用剤の強さは臨床試験の治療成績や、健常人の皮膚に対する血管収縮能に基づいて決定されています1)2)。図3はアンテベート軟膏® リンデロンDP軟膏® リンデロンV軟膏®を希釈した場合の血管収縮陽性率を示した図です。これは様々な成書で見かける有名な図ですが、アンテベート軟膏®は16倍まで希釈しても陽性率が保たれることがわかります。それを根拠に16倍希釈しても治療効果は同じだという考えは間違っています。この図は強陽性率と弱陽性率を合算したトータルの陽性率を示しているという点に注意しなければなりません。川島らの論文3)より、アンテベート軟膏®を外用した6時間後のデータを表1に示します。アンテベート軟膏®を希釈した場合の内訳をみると強陽性と弱陽性の比率が標準製剤では9:9だったものが、16倍希釈では3:14に変化しています。つまり、強陽性から弱陽性にシフトしており、血管収縮効果が低下していることを示しています。図1はトータルの陽性率が示されているため、治療効果は減弱しないという「誤った解釈」を起こしやすいわけです。希釈倍率が16倍を超えると弱陽性だったものが陰性化していきます。したがって、16倍までは見かけ上の陽性率に変化はなくとも、16倍を超えると急激に陽性率が低下したグラフになります。

図3 ステロイド外用薬の血管収縮陽性率

アンテベート軟膏®は16倍まで希釈しても陽性率が保たれるが、強陽性率と弱陽性率の和が一定であることを示しているにすぎない。

表1 アンテベート軟膏®の希釈

アンテベート軟膏®を健常人20名の皮膚に外用した場合の血管収縮陽性率を示す(川島らの論文より一部抜粋)。塗布後6時間後の強陽性率と弱陽性率に着目すると16倍まで陽性率は保たれるが、強陽性率と弱陽性率の比率には変化がみられる。

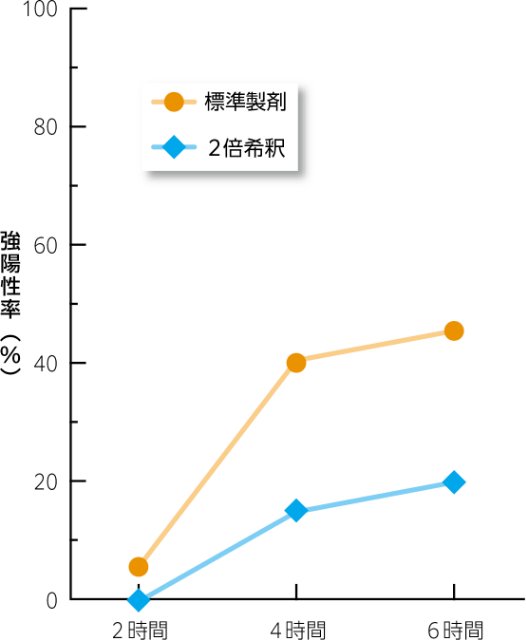

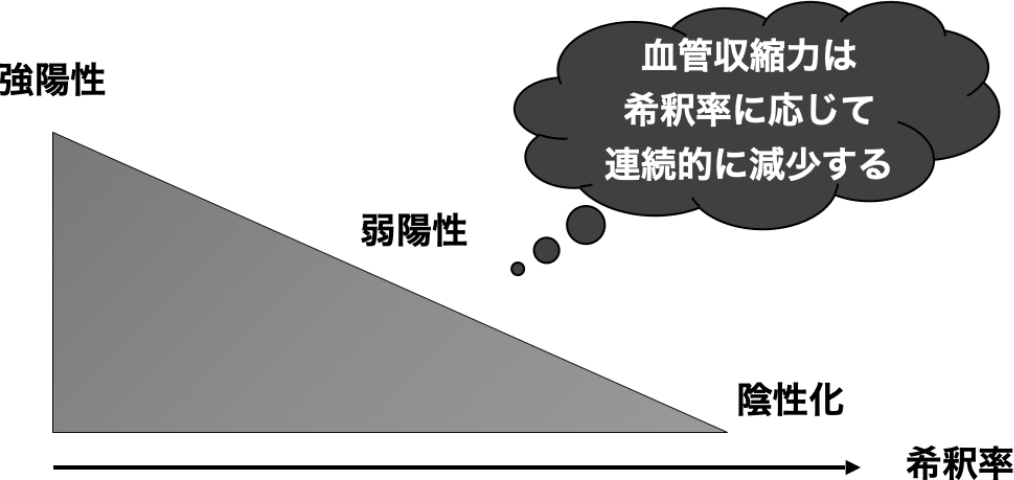

ただし実臨床ではステロイド外用薬を16倍まで希釈することは通常ありません。したがって16倍希釈について議論しても臨床的意味はなく、2倍希釈した場合を考察すべきです。表1に基づいてアンテベート軟膏®を標準製剤ならびに2倍希釈した場合の強陽性率の経時的変化のグラフを筆者が作成しました(図4)。これより、2倍希釈しただけで血管収縮効果は著明に低下することがわかります。ステロイド外用薬を希釈した場合のイメージ図を示します(図5)。希釈すると血管収縮効果は強陽性から弱陽性へとシフトし、陰性化していきます。つまり血管収縮効果は薬剤濃度によって連続的変化を示します。強陽性と弱陽性とでは血管収縮効果は異なるゆえ、全体の陽性率として効果が同じと考えるのは誤っています。その意味で図3は読み手をあきらかにmisleadさせるものであり、不適切なデータの示し方です。なお、川島らの論文には2時間後、4時間後、ODT療法、クリーム基剤、別のステロイド外用薬でも同様の検討を行っていますが、いずれも結果はほぼ同じであり、2倍希釈するだけで血管収縮力は著明に低下することが読み取れます。

図4 アンテベート軟膏®の強陽性率

標準製剤と2倍希釈した場合の強陽性率の経時的変化を調べると両者にはあきらかな差がみられる。4時間をすぎると標準製剤では強陽性率は40%以上になるが、2倍希釈では20%を下回ることがわかる。

図5 血管収縮力と希釈率

ステロイド外用薬を希釈すると血管収縮力は希釈率に応じて連続的に低下する。

各ステロイド外用薬の濃度は適当に決められているわけではありません。ステロイド外用薬は臨床試験の段階で最も適した濃度、すなわち至適濃度を決定するために健常人の皮膚を対象とした血管収縮試験が行われます。アンテベート軟膏®の場合、血管収縮試験の結果より0.05%以上の濃度が至適濃度であると考えられたため、最後に0.1%と0.05%で臨床試験(左右差試験)を行っています。久木田らの論文4)の最後の文章には「以上の結果から、BBP外用剤の至適濃度は 0.05%と結論づけられた。」と記載されています。それをわざわざ「非至適濃度」にするのはナンセンスです。何のための臨床試験だったのかわからなくなるからです。他のステロイド外用薬も同様のプロセスで至適濃度が決定されています。

中等度以上のアトピー性皮膚炎の治療において、混合薬の使用でコントロール不良になる症例は非常に多いです。炎症を抑えることのできない弱いステロイドを使うことと同じだからです。ステロイド外用薬と保湿剤との混合は「広義の脱ステロイド療法」です。希釈しても「治療効果は減弱しない」という認識はアトピー性皮膚炎を含む湿疹・皮膚炎群の治療の根幹を揺がすものです。

最後に「すでに混合希釈したステロイドを使用している場合の対応」について私見を述べます。混合薬でもコントロール良好と判断できれば、筆者自身もそのまま継続処方とすることがあります。ただし、コントロール不良であれば混合処方を止めるなど、方針の見直しが必要と考えられます。

(文献)

1) Cornell RC et al. Correlation of the vasoconstriction assay and clinical activity in psoriasis. Arch Dermatol. 1985;121:63-7.

2) Zvidzayi M et al. A Novel Approach to Assess the Potency of Topical Corticosteroids. Pharmaceutics. 2021;13:1456.

3) 川島真, 他. 合成コルチコステロイドBetamethasone butyrate propionate (TO-186) 外用剤の血管収縮能の検討. 臨床医薬1990;6:1671.

4) 久木田淳, 他. Betamethasone butyrate propionate (TO-186) 外用剤の至適濃度設定 に関する臨床的検討. 臨床医薬1990;6:1393.

ステロイドと保湿剤の混合はなぜ無意味なのか?

ESSENCE

①ステロイド外用薬は皮膚の炎症を抑え、皮膚のバリア機能(保湿機能)を回復させる

②ステロイド外用薬はワセリンベースで作られており、最初からエモリエントとしての機能を兼ね備えている

③ステロイド外用薬は「抗炎症効果を有する保湿剤」である

④ステロイド外用薬と保湿剤を混合することは「保湿剤と保湿剤を混合する」ことに他ならない

まず最初に保湿剤とは何か?ということを考えてみます。保湿剤の役割は皮膚に「水分を与える」「水分のロスを抑制する」の2つに大別されます。前者をモイスチャライザー、後者をエモリエントと呼びますが、両者はしっかり区別すべきものです。より重要性が高いのはエモリエントです。水分を与えても経表皮水分蒸散量Trans Epidermal Water Loss(TEWL)が大きいと意味がないからです。例えば冬場に乾燥性湿疹を改善させようとしてヒルドイドローションをいくら外用したところで肌が余計に乾燥する場合があるのはそのためです。なお乾燥肌と呼ばれる状態はあくまでも角質表面のみに起きている現象です。どんなに乾燥肌がひどくても角質よりも下にある顆粒層や有棘層は生きている細胞ですので乾燥することはあり得ません。

湿疹部位では皮膚が炎症を起こしているため、皮膚のバリア機能が低下しています。バリア機能が低下すればTEWLが大きくなります。湿疹病変にステロイドを外用すれば炎症が抑えられ、皮膚のバリア機能が回復するためTEWLは正常化します。つまりステロイド外用薬には保湿機能を回復させる作用があると言えます。もう1つ重要なことはステロイド外用薬、例えばアンテベート軟膏は0.05%だけが主薬成分であり、残り99%以上は白色ワセリンやスクワランをはじめとする基剤です。スクワランは皮脂膜として乾燥や紫外線から皮膚を守る天然のうるおい成分であり、化粧品等にも多く使われています。保湿剤の効能を左右するのは基剤または基剤成分です。また白色ワセリンはTEWLを大きく抑制するため保湿効果を発揮します。つまりステロイド外用薬は皮膚のバリア機能を回復させ、かつエモリエントとしての機能を有するものです。すなわち全てのステロイド軟膏は「抗炎症効果を有する保湿剤」と解釈できます。実際にアンテベート軟膏を乾燥肌に塗布すれば乾燥肌が改善されることは容易に確認できます。

またアンテベート軟膏に使用されているワセリンは「サンホワイト」が使用されています。「サンホワイト」はプロペトよりも不純物の少ない高級ワセリンです。当然ですがアンテベート軟膏を白色ワセリンで希釈するのはナンセンスです。きれいな水で作られたお酒を汚い水で割るようなものです。その他よくある処方例としてアンテベート軟膏とヒルドイドソフト軟膏を混合するパターンが多いようです(以下AnHSと略する)。この処方の意図はおそらく以下の通りだと思われます。【AnHSはステロイドの治療効果を落とすことなく皮膚炎を改善させ、ヒルドイドソフト軟膏を混ぜることで保湿効果も期待できるため、アドヒアランスの観点からも合理的な処方である】勿論このような思考は正しくありません。そもそもアンテベート軟膏自体が保湿剤なわけですから、AnHSは「保湿剤と保湿剤を混合する」ことに他なりません。またヒルドイドソフト軟膏には抗炎症効果はないため、混合すれば治療効果は著しく低下します。ステロイド外用薬は品質管理の行き届いた工場で作られた完成品であり、そこにわざわざ他の保湿剤やワセリンを混合するメリットは何もありません。ステロイドに限らず、すべての外用薬は混合することを想定して作られておらず、基剤の質が保証されなくなると考えるべきです。